FreeUNIXの集い2000 in 名大

とき:2000.6.10-11(名古屋大学祭)ばしょ:名古屋大学南部生協

主催:「FreeUNIXの集い 2000 in 名大」実行委員会

(委員長:足立 香織/企画担当:西村 竜一)

出展団体・個人(順不同・敬称略):名古屋Linuxユーザグループ (NLUG)・名古屋BSDユーザグループ (NBUG)・ 名大情報メディア教育センターアシスタントスタッフ・kotolug (古都 Linux Users' Group) ・日本Sambaユーザ会・LILO (Linux Install Learning Osaka) ・若草OpenBSD友の会・落合秀俊 (名古屋大学)・日本NetBSDユーザーグループ (JNUG)

協力・協賛(順不同・敬称略):名大アマチュア無線研究会・名大生協コープパソコンクラブ・日本Linux協会 (JLA) ユーザ部会 ・ぷらっとホーム(株)・LinuxJapan編集部・(株)デュアルコンピュータ・(株)テンアートニ・名古屋大学生協・武藤健志

※K*BUGさんには講演会の時間調整で特別にご協力いただきました。

6月10日(土)

6月10日(土) 立ち見がでるほどの盛況ぶり。

立ち見がでるほどの盛況ぶり。 会場より質問を受けます。左がJKH氏。右がWL氏。

会場より質問を受けます。左がJKH氏。右がWL氏。  そのあとの懇談会。一番右は通訳さんです。

そのあとの懇談会。一番右は通訳さんです。 TシャツにサインするWL氏。このTシャツはあとで競売にかけられ、じゃなくて、最終日の懇親会のじゃんけん大会の商品となりました。

TシャツにサインするWL氏。このTシャツはあとで競売にかけられ、じゃなくて、最終日の懇親会のじゃんけん大会の商品となりました。  10日の講演はあと2つあって、ひとつが14時から武藤健志氏(JLA/Bebian Project/Debian JP Project)の「オープンソースプロジェクトな日々」。

10日の講演はあと2つあって、ひとつが14時から武藤健志氏(JLA/Bebian Project/Debian JP Project)の「オープンソースプロジェクトな日々」。 さて、わがNBUG/若草OpenBSD友の会/JNUG合同ブースの紹介。これはSparcStation IPX (SPARC 40MHz) &OpenBSD/sparc

2.7。モニタの前にCD-ROMも見えます。モニタの横の0penBSDのプレートは若草OpenBSD友の会の鴨先生が持ってきて下さったものだとか。

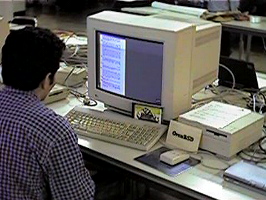

さて、わがNBUG/若草OpenBSD友の会/JNUG合同ブースの紹介。これはSparcStation IPX (SPARC 40MHz) &OpenBSD/sparc

2.7。モニタの前にCD-ROMも見えます。モニタの横の0penBSDのプレートは若草OpenBSD友の会の鴨先生が持ってきて下さったものだとか。 これはNetBSD/amiga 1.4.1&Amiga 500 (68030+68882 34.5MHz、オリジナルは68000 7.16MHz)

。「amigaなんてはじめてみた」という声が多く聞かれました。「MSXみたい」なんていう声も。←オイオイ

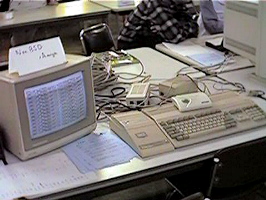

これはNetBSD/amiga 1.4.1&Amiga 500 (68030+68882 34.5MHz、オリジナルは68000 7.16MHz)

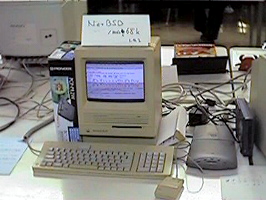

。「amigaなんてはじめてみた」という声が多く聞かれました。「MSXみたい」なんていう声も。←オイオイ これはNetBSD/mac68k 1.4.2。日本のNetBSD人口の急増に貢献した?ポートです。動かしているのはSE30。上のアミガと同じモトローラのCPU(68030/15MHz)です。

tarの展開速度はたしかにクロック分だけ遅いことを会場で確かめました。;_;

これはNetBSD/mac68k 1.4.2。日本のNetBSD人口の急増に貢献した?ポートです。動かしているのはSE30。上のアミガと同じモトローラのCPU(68030/15MHz)です。

tarの展開速度はたしかにクロック分だけ遅いことを会場で確かめました。;_; NetBSD/alpha 1.3.1&DEC-3000/300。しかし、次から次へと見たことないのがならんでいる...。

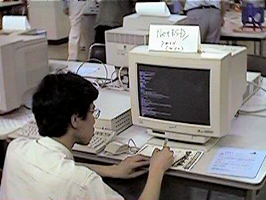

NetBSD/alpha 1.3.1&DEC-3000/300。しかし、次から次へと見たことないのがならんでいる...。  NetBSD/pmax 1.4.2& DEC-5000/???。ここまでくると、みたことないじゃなくて、「しらない」。写っているのは所有者の曽田さん。CPUがmipsだそうで、NetBSD/hpcmipsとバイナリー互換があるらしい。

NetBSD/pmax 1.4.2& DEC-5000/???。ここまでくると、みたことないじゃなくて、「しらない」。写っているのは所有者の曽田さん。CPUがmipsだそうで、NetBSD/hpcmipsとバイナリー互換があるらしい。

PocketBSD (FreeBSD 2.2.5ベース)。左がNEC MK-32 (メモリ8MB, FlushATA PC-Card 40MB)。右がNTT-DoCoMo版(シリアルのかわりに携帯電話

I/F がある)。写真には写っていませんが、BSDマガジン3号の「デーモン君」人形が3つおいてあって、そっちの方が人気があったかも?

PocketBSD (FreeBSD 2.2.5ベース)。左がNEC MK-32 (メモリ8MB, FlushATA PC-Card 40MB)。右がNTT-DoCoMo版(シリアルのかわりに携帯電話

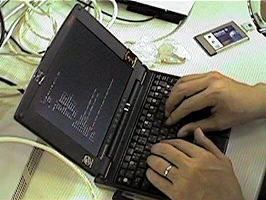

I/F がある)。写真には写っていませんが、BSDマガジン3号の「デーモン君」人形が3つおいてあって、そっちの方が人気があったかも? FreeBSD 3.4R + PAO3&Panasonic Let's note mini/M32。やっとメジャーなBSDに会えた。しかし、成田さんの持ち込みブツで、11日にはありませんでした。

FreeBSD 3.4R + PAO3&Panasonic Let's note mini/M32。やっとメジャーなBSDに会えた。しかし、成田さんの持ち込みブツで、11日にはありませんでした。

隣のブースにいってみましょう。

隣のブースにいってみましょう。 TiPOです。携帯情報端末(PDA)で、TRONが動いています。写っているのは、TiPOの某社カスタマイズ版です。日本語書き込みのウインドが開いています。文字認識はあんまりよくなかったです。(わたしの字がきたなすぎるのかも。)

TiPOです。携帯情報端末(PDA)で、TRONが動いています。写っているのは、TiPOの某社カスタマイズ版です。日本語書き込みのウインドが開いています。文字認識はあんまりよくなかったです。(わたしの字がきたなすぎるのかも。)

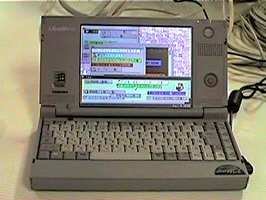

Librettoで動く超漢字。

Librettoで動く超漢字。  TRONマシンとTRONキーボード。もし、外圧がなければ、今頃は各中学高校にこれがならんでいたんでしょうかねー。しかし、TRONキーボードははじめてみました。

手前の四角いのはタブレットです。

TRONマシンとTRONキーボード。もし、外圧がなければ、今頃は各中学高校にこれがならんでいたんでしょうかねー。しかし、TRONキーボードははじめてみました。

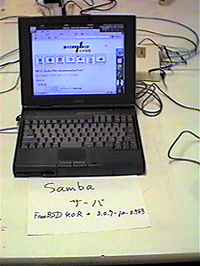

手前の四角いのはタブレットです。  さて、違うところも見にいきましょう。sambaブースです。日本語sambaが動いています。日立のFROLA270(MMX200Mhz/48MByteRAM)&FreeBSD4.0-RELEASE+

SAMBA2.0.7-ja-0.893。Webブラウザから設定ができます。これは便利。

さて、違うところも見にいきましょう。sambaブースです。日本語sambaが動いています。日立のFROLA270(MMX200Mhz/48MByteRAM)&FreeBSD4.0-RELEASE+

SAMBA2.0.7-ja-0.893。Webブラウザから設定ができます。これは便利。  その隣では名大情報メディア教育センターアシスタントスタッフがゲーム大会をしていました。ゲームはbzflagというネットワーク対戦型のもので、来場者が多くなった2日目は盛況でした。また、実費配付されたFreeUNIXはdebian

potato snapshotだったそうです。

その隣では名大情報メディア教育センターアシスタントスタッフがゲーム大会をしていました。ゲームはbzflagというネットワーク対戦型のもので、来場者が多くなった2日目は盛況でした。また、実費配付されたFreeUNIXはdebian

potato snapshotだったそうです。 kotolug/LILO合同ブース。kotolugさんが、無線LANの実演をしています。

kotolug/LILO合同ブース。kotolugさんが、無線LANの実演をしています。  6月11日。

6月11日。 NLUGさんのブース。まん中のLibrettoにインストール中。

NLUGさんのブース。まん中のLibrettoにインストール中。  kotolug/LILOさんのブースに戻って、LILOさんのUSB機器の実演。手前にあるのはiMacキーボードですね。個人的にはUSBカメラが気に入りました。

kotolug/LILOさんのブースに戻って、LILOさんのUSB機器の実演。手前にあるのはiMacキーボードですね。個人的にはUSBカメラが気に入りました。

TRONさんのブースへいくと、TRONマシンが解体されている!

TRONさんのブースへいくと、TRONマシンが解体されている! ちょっと離れて撮影。この機体は当時セミナーに参加した人で、希望者のみに販売されていたそうです。

ちょっと離れて撮影。この機体は当時セミナーに参加した人で、希望者のみに販売されていたそうです。  ちょっと離れて撮影。

ちょっと離れて撮影。  TRONキーボードのタッチタイプ実演。

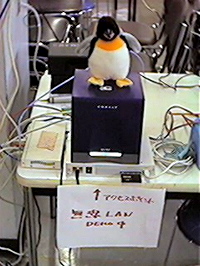

TRONキーボードのタッチタイプ実演。 会場にはLANが引かれていました。サーバーはCobalt Cubeです。無戦乱もありました。会場から30m以上はなれても問題なく使用できたそうです。

会場にはLANが引かれていました。サーバーはCobalt Cubeです。無戦乱もありました。会場から30m以上はなれても問題なく使用できたそうです。 TiPOにTRONを再インストール中。

TiPOにTRONを再インストール中。  会場で懇談する参加者。ちなみに真ん中の女性はあの『root訪問記』で有名なよしだともこさんです。(実は、会場でいきなり取材開始、だったようです。集まっているのは名大生協root衆とか。)

会場で懇談する参加者。ちなみに真ん中の女性はあの『root訪問記』で有名なよしだともこさんです。(実は、会場でいきなり取材開始、だったようです。集まっているのは名大生協root衆とか。) お昼も過ぎるとだんだんこんできました。

お昼も過ぎるとだんだんこんできました。 JNUGの蛯原さん(創夢)が持ち込まれたパームトップPC。下の2つがNetBSD/hpcmipsが動いています。上のひとつがストロングアームとかいうやつ(←ほんとは名前忘れた)で、Linuxが動いているハズだったのですが、故障していました。

JNUGの蛯原さん(創夢)が持ち込まれたパームトップPC。下の2つがNetBSD/hpcmipsが動いています。上のひとつがストロングアームとかいうやつ(←ほんとは名前忘れた)で、Linuxが動いているハズだったのですが、故障していました。

司会をする西村さん。

司会をする西村さん。 「Linux USBサポートの現状と今後の動向」という演題で講演するたなかとしひさ氏(LILO)。

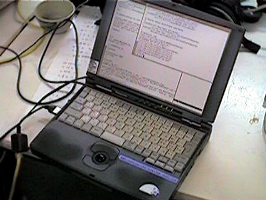

「Linux USBサポートの現状と今後の動向」という演題で講演するたなかとしひさ氏(LILO)。 NetBSD/i386 1.4.1&Panasonic Let's Note N2795?。しかし、こうしてみるとFreeBSDとかわりません。(ってあたりまえか。)

NetBSD/i386 1.4.1&Panasonic Let's Note N2795?。しかし、こうしてみるとFreeBSDとかわりません。(ってあたりまえか。)

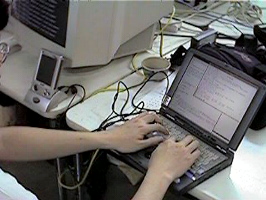

カシオペアとPC、ともにNetBSDが動いています。(Cassiopeia E-55&NetBSD/hpcmips 1.4I。)

カシオペアとPC、ともにNetBSDが動いています。(Cassiopeia E-55&NetBSD/hpcmips 1.4I。) NLUGさん主催でBOF「地域コミュニティを考える」。活発な意見交換がされました。この話し合いから東海オープンソースコミュニティ(tosc/とすく)が誕生しました。

NLUGさん主催でBOF「地域コミュニティを考える」。活発な意見交換がされました。この話し合いから東海オープンソースコミュニティ(tosc/とすく)が誕生しました。 閉会式までの余った時間で、蛯原さん(JNUG)の携帯情報端末とPC-UNIXについての飛び入り講演がありました。「ケーブルTVでインターネットとかいって、ケーブルTVの上に置いてあるカシオペアがサーバだったらおもしろいでしょ?」

閉会式までの余った時間で、蛯原さん(JNUG)の携帯情報端末とPC-UNIXについての飛び入り講演がありました。「ケーブルTVでインターネットとかいって、ケーブルTVの上に置いてあるカシオペアがサーバだったらおもしろいでしょ?」